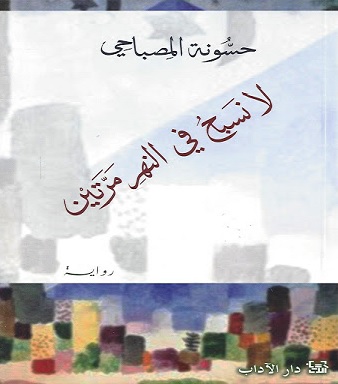

عن دار الأداب اللبنانية صدرت حديثا رواية حسونة المصباحي "لا نسبح في النهر مرتين". وعلى مدى 31 فصلا، قدم لنا المؤلف من خلالها ثلاثة شخصيّات بتناوب منظم، وفق العمر وهم: سليم وهو موظف في شركة للتأمين في الخمسينات من العمر، ثم عزيز وهو موظف متقاعد في أواخر الستينات من عمره كان يعمل في البريد، و عمران و هو مفكر يعيش في باريس . ولكل شخصية من هذه الشخصيات، عشرة فصول يروي فيها تفاصيل حياتة المضطربة والمتقبلة ثم تنتهي الرواية بفصل فيه يتكلم عزيز ليخبرنا عن سقوط سليم في ظّلمة الجنون، بعد أن هجم على زوجته و إبنته الصغيرة بسكين ، وعن اختفاء عمران تاركا وصية على ورقة ألقاها أمام البيت الذي يقيم فيهـ، مُلمّحما فيها إلى المخاطر التي تهدد العالم راهنا. ثم ينتهي عزيز إلى حكمة من فيلسوف قديم تعلمها من صديقه الراحل أحمد ، والتي تقول :" لا نسبح في النهر مرتين"، مستخلصا منها أن الانسان لا تتوفر له فرصة العيش مرتين ليصحح أخطاءه، ويتجنب المزالق والعثرات التي اعترضته في الحياة الدنيا.

حضور التاريخ في الرواية إن المتابع لمسيرة حسونة المصباحي يدرك مليا ولع هذا الأخير بتقديم مادته الرواية ، مُعالجا أحداثا تاريخية تنعكس على الحاضر و تقدم قراءة للمستقبل. و هنا أشير إلى ما قاله المفكر المصري محمد حسنين هيكل '' تاريخ كل أمة خط متصل، و قد يصعد الخط او يهبط، و قد يدور حول نفسه أو ينحني و لكنه لا ينقطع''. في '' لا نسبح في النهر مرتين'' استحضر الروائي وقائع حرب الجلاء ببنزرت من زاوية الذاكرة الشعبية. فيروي لنا عزيز وجهة نظره لهذه الحرب بطريقة تختلف عن الرواية الرسمية والمعهودة. وعزيز، ابن مدينة بنزرت هو الذي يروي وقائعها إذ أنه عاشها وهو طفل في العاشرة من عمره. هو يبدو و كأنه غير راض عن نتائج هذه الحرب التي كانت وحشية وربما مجانية، دفع ثمن حساباتها السياسية من الجانب الفرنسي والتونسي آلاف الضحايا. وعندما تنتهي تلك الحرب، يرتبكط عزيز بعلاقة حميمة مع ماري-لويز، وهي زوجة ضابط فرنسي قتل في تلك الحرب،غير أنها رفضت العودة إلى فرنسا لشعورها أن تونس أصبت وطنا روحيا لها. ومع هذه السيدة الخمسينية، يكتشف عزيز الجنس، و ملذات الحياة، و الأدب ليخرج من عزلته التي كان يختنق فيها بعد وفاة أمه وهو في الثامنة من عمره. قبل أن يتعرف عليها يقدم لنا عزيز مفارقة أخرى عن تلك الحرب حيث أيقظت الإنساني فيه ليصبح صديقا لعدوه مراد الذي يتقاسم معه اليتم والتشرد والخوف والوحدة . وعزيز رجل ساخر، واجه الخيبات والمرارات بالدعابة السوداء، منحيا للعواصف الكثيرة التي واجهها بصبر وجلد. وبسيب ذلك، أصبح نفورا من تفاصيل الإديولوجيات، ومن العنف، ومن الثورات ، ليكون محبا للحياة في بساطتها، وعمقها الذي لا يدركه الكثيرون من الذين يحيطون به. ولعل الأدب والسينما هما اللذان ساعداه على تعميق تجربته ليكون شخصا نقي الروح والنفس، يتجنب الخيانة،ويحرص على أن يكون وفيا لأصدقائه، ورحيما حتى حتى مع من أساءوا إليه. أما سليم المغرم بالأدب الأمريكي، وبموسيقى الجاز في سنوات شبابه، فتفاجئه أحداث سقوط نظام بن علي علي أول عام 2011، ليجد نفسه عاجزا عن تحمل تبعاتها. لذا يسقط في دوامة الرعب المدمر. وها أن الكوابيس تعذبه في اليقظة، وفي المنام، مُفسدة العلاقة مع زوجته. أما إبنته فتصبح نفورة منه... تراه فتهرب وكأنها تهرب من غول مخيف. وفي العمل في شركة التأمين، يصطدم بزملائه وبرئيسه في العمل، فتتعفن علاقته معهم، لتسوء حالته فيعيش البارانويا طوال الوقت، متخيلا أن أصحاب اللحي يطاردونه أينما ذهب،وأينما كان فلا يتركونه يرتاح ولو للحظة واحدة. وفي كوابيس اليقظة يرى كلابا تطارده، وفئرانا تتنفذ إلى رأسه، وإلى أمعائه لتمزقها. وأشد ما يرعب سليم هو أن يجد نفسه ذات يوم مضطرا إلى العودة إلى قريته الفقيرة حيث تكثر الخصومات بين أفراد العائلة الواحدة من أجل دجاجة أو شجرة زيتون أو لوز كما هو معهود في القرى التونسية التي ورث أهاليها النزعات العشائرية. تلك النزعات التي برزت بشكل مقرف بعد انهيار نظام بن علي لتزيد الأوضاع تعقيدا وسوادا. ويبذل سليم جهودا مُضنية للحفاظ على تماسكه، وعلى رباطة جأشه لكنه يفشل في النهاية، فيمضى إلى المصحة العقلية وقد أصبح الكون أبيض من حوله، وكل شيء أبيض، الجدران، والوجوه ، والكلمات والابتسامات. ويبدو عمران شبيها بشحصية المفكر التونسي العفيف الأخضر الذي توفي في باريس في صيف عام 2013. فهو مثله قادم من مكثر، البلدة القريبة من الحدود الجزائرية. ومثله دَرَسَ في جامع الزيتونة ليتمرد على شيوخه المتزمتين، وعلى مناهج التعليم فيه، ساعيا أن ينحت لنفسه شخصية مختلفة خارج القطيع الكبير. ولكي يكون كذلك، تعلم عمران الفرنسية، وقرأ كتابا وفلاسفة ساعدوه على اكتساب ثقافة واسعة، بها سيواجه محن الحياة وتقلباتها الكثيرة. ومثل العفيف الأخضر، عاش عمران أيضا الصراع الذي اندلع بين الزعيمين الحبيبب بورقيبة وصالح بن يوسف عام 1955، والذي كاد يفضي إلى حرب أهلية مدمرة. ولكن عمران الذي ساند بورقيبة في الصراع المذكور، فضل وهو محام شاب، أن يهاجر إلى باريس بعد أن تأكد أن النظام الذي جاء به الاستقلال سوف يهشم أحلامه مثلما فعل مع صديقه ديوجين، الشاعر الذي بشر بالحرية في زمن الاحتلال الفرنسي ليجد نفسه محرما من هذه الحرية في زمن اللاستقلال الوطني. وفي منفاه يعيش عمران تجارب مريرة في باريس، وفي الجزائر التي استقلت حديثا، وفي برلين الشرقية التي اكتشف فيها خواء الاشتراكية، وي بيروت التي ذهب إليها مناصرا للثورة الفلسطينية، لكنه لا يبلث أن يتركها عائدا إلى باريس ليعيش وحدة المثقف الرافض للتيارات السائدجة، وللتزمت الفكري، وللديماغوجية الايديولوجية. وعندما يهجره النوم على مدى أشهر طويلة، يعود بنصيحة من الطبيب إلى وطنه بعد غياب استمر ثلاثين عاما باحثا عن الهدوء وعن السكينة الروحية في مسقط رأسه تماما مثلما فعل مصطفى سعيد في رائعة الطيب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال". ويمكن القول أن حسونة المصباحي نجح في أن تكون روايته جامعة بين شخصيات متناقضة ، لكنها عاكسة للحياة في مختلف تجلياتها. كما أنه نجح في أن تكون روايته مفتوحة على الأدب، وعلى التاريخ، وعلى الموسيقى، وعلى الفلسفة . كما أن هذه الرواية جاءت عاكسة لواقع تونس خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام بن علي، والتي اتسمت بالفوضى، وبالعنف، وبالارهاب الديني والمعنوي، وببروز نزعات عشائرية وقبلية وعقائدية كانت مدفونة مثل النار في رماد التاريخ التونسي القديم والمعاصر. وما تتميز به هذه الرواية المتعددة الأصوات والأحداث والتقنيات الفنية هي لغتها التي لا تخلو من شاعرية وعمق ما يسمى ب"السهل الممتنع".